�A�W�A�ɖ����@Asia-Wach Network

��҂̒�R(�^�C�A���`�c)�@�@�@ �i2020�N12��22���j

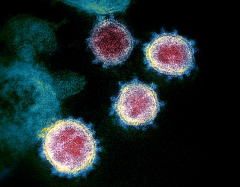

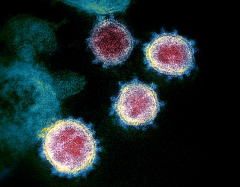

�^�C�̔����{�W��i�X��19���j

�@���`�ł��R�c�f�������܂���݂����B�ٔ����́A2019�N�U���ɂ������x�@�{���ւ̍R�c�f��������A�����W���߂ȂǂŗL�ߔ������Ă������劈���ƁA���뎁�ɋ���10���̗ʌY�������n�����B���n���f�B�A�ɂ��ƁA�����͏�i�\�����Ԓ��̕ێ߂�\���������p������A���Ă��ꂽ�B

�@�ٔ����́A���߂Ȃǂɖ���L�ߔ������Ă������V�N���ƗјN�F���̗����劈���Ƃɂ����ꂼ��ŌY�������n�����B�R�l�Ƃ�20�㔼�̎�҂ł���B

�@�^�C�����`���R�c�f���̖����ւ̓W�]�͖��邭�Ȃ����A���ʂ��Ă���̂͊������v�����w�ւ́u��҂̓{��v���B

�@�u�V���o�[�����`�v�Ƃ����\��������B�L���҂ɐ�߂鍂���(�V���o�[)�̊����������A����ґw�̐����ւ̉e���͂����傷�錻�ۂł���B�I���ɓ��I�����������Ƃ��A����ґw�ɔz�����������D��I�ɑł��o�����ƂŁA��N�w�̈ӌ��������ɔ��f����ɂ����Ȃ�A����Ԃ̕s�����ɂȂ���Ƃ���Ă���B

�@�N���A��ÁA���ȂǍ���Ҍ����̎x�o�����������A�����q��ĂȂǂ̕���ɏ[�Ă����p���k�����A�ΘJ����ւ̕��S����������Ƃ�������Ԋi�����g�債�Ă���B20�ΑO��̏�������ւ̉e�������O����Ă���B���������S�����A�����ɂ��Đ��E�̂�����Ƃ���Ŏ�҂̊Ԃɐ��܂�Ă���̂ł͂Ȃ����B

�@�������M���[�����͋L�҉�ŁA���`�ł̍ٔ��ɂ��āu���`�����Ă�������I�A����I�Ȕ��W�̊�b�ƂȂ錾�_�̎��R�ɂ����炷�e���ɂ��āA�d��Ȍ��O�����߂Ă���v�Əq�ׂ����A�u�ЂƂ��Ɓv�ł͂Ȃ��B

�@�A�E�X�͊��ŋ�J���A���܂͑�w�̃I�����C�����Ƃɕs�����点�A�A���o�C�g���ł��Ȃ��B����ȊO�ɂ���N�w�̂��߂������`����Ă���B�^�C�⍁�`�̌��͎ҁE�������w�ւ̓{��ƕs�M�͓��{�ł��ʒꂷ����̂�����悤�Ɋ�����B

�V�E������g(�؍�)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i2020�N12��8���j

�I���� �@�ؓ��c���A�����_�

�@����W�҂́u���{�̐V�����������_�@�ɊW������Ƃ������ݓБ哝�̂̈ӎv�����f����Ă���v�Ɛ����B�I���ɂ��Ắu�ؓ��c�A�������Ɖ���C�����v�ƕ]�����A�u����͊O������萭���Əo�g���K���Ă���v�Ɛ������Ă���B

�@�I���̓\�E����w���ƌ�A1980�N��ɓ���ɗ��w�B���m�����擾�����B �������ł́A�^�}�u���ɖ���}�v���œ��ؗ��j���Ɏ��g�݁A���p�H���̉�������܂Ƃ߂������S���Ă����B

�@���̕��L���l���ƌ��������҂�������ŁA�ߋ��ɂ́u�����v�̌������J��Ԃ������Ƃ�����x�������o�Ă���B

�@�؍�����c���̓V�c�É��i�����B���E��c�j�ւ̎Ӎߗv���ɂ��āA�I���͋��N�Q���Ɂu�c���͏펯�I�Șb�������Ǝv���v�u�؍��l�����́A�푈�̂�����ӔC�͓V�c�ɂ���Ǝv���Ă���v�Ɣ������Ă���B����ɑ��A�����͖̉쑾�Y�O���́u���炾�v�Ɣᔻ�����B

�@���̐l���ɑ��O�サ�Ē����̉��B�O�������������B������2004�N�X������2007�N�X��21���܂Œ���������g�߂Ă���B�A����͊O�̐����S���̏햱�������ɏA�C�A�O���ւ̓���i�B

�@�X���̐����t������A�����v�l�̗����͏��߂ĂŁA�Ζ؊O���Ƃ̓����O����k���s��ꂽ�B���Ƃ̉�k���ݒ肳�ꂽ�B�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Œ�~���Ă���Z���o���⒆�����؍݂̃r�W�l�X�W�҂�̉������A11�����ɍĊJ���邱�Ƃō��ӂ����B

�@�Ζ؎��́u�����̈��肵���W�͒n��A���ێЉ�ɂƂ��ċɂ߂ďd�v���v�Ƌ������A�������u�e����ł̋��͂�[��������ׂ����v�Ɖ������B���̗F�D���[�h�́A�o�ϊ֘A����Ɍ���ꂽ�͗l�ŁA���{���͐�t�����i���ꌧ�j���ӂւ̗̊C�N���Ȃǁu�͂ɂ�錻��ύX�̎��݁v����������悤���߂��B

�@�������L�Ғc�̑O�Ŏ����̗��������I�ɂ܂������Ă�ȂǁA��������芪�����Ď����ł͉��P�̒����͐��܂�Ȃ������B�������A���O���́A�t�����ŕ��L���o�ωۑ�����c����u�����n�C���x���o�ϑΘb�v���J�Â��邱�Ƃł���v�����B��t�����ɂ��ẮA�C�m����b�����������������x���C�m���c���J�����ƂɂȂ����B

�@�Η����钆�ł��A�o�������肬��̂Ƃ���ŕ��݊��p�����v�������ԁB�����������������g����ɔ|�����m���ƌo�����琶�ݏo���ꂽ�Ȃ�炩�́u�m�b�v�������炵�����̂��낤�B

�@

�@�؍��̒�����g���O�������̊O��S���҂ɂȂ����P�[�X������B���̐l�����A���{�̑�O�����̉��ւɓ����J�������Ƃ��������B�I���͓��{�łǂ̂悤�Ȗ������ʂ����̂����ڂ������B

�R�l�Ɛ���(�~�����}�[) �@�@�@�i2020�N11��19���j

�@�㉺���@�c���̓��[�Ō��܂�哝�̂�P�ƂőI�o����ɂ́A���I�c�ȂƌR�l�g�̌v642�c�Ȃ̉ߔ�����322�c�Ȃ��K�v�����A���[���ʂ�NLD�́u���������������ł���v�Ɛ������Ă���B

�@2015�N�̑O��I���ł́ANLD�����R�n�}�iUSDP�j�Ɉ������A���I�g�̖�8�����l���B��2016�N��NLD�������a�������B�u���剻�ƌR�l�E�����v�Ƃ����AASEAN�i����A�W�A�����A���j�̒��ł̓C���h�l�V�A���Q�l�ɂȂ�B

�@�X�n���g����́u�R�̓�d�@�\�v�Ƃ����A����ɔC���c�Ȃ������A�n���ɔz�u���ꂽ�R�Nj�͑����x���܂ŊĎ����s���Ă����B���剻��A��d�@�\�̔p�~�A���h�ւ̐�O�A�����I�����Ȃǂ����߂鍑�h�@�i2002�N�j�����������B

�@���R�̌����Ȑ�������̓P�ނ͒蒅�����B���������R�͔�����ɂ͈ˑR�A���������ێ����Ă���B�ޖ��R�l�͐����ɓ��t���Ă���B�܂����R�͗\�Z�̔����ȏ�����Ȓ��B���Ă���B�R�l�r�W�l�X���Ȃ��Ȃ�Ȃ������B

�@���剻��̃C���h�l�V�A�ɂ����鐭���\���̂��܂ЂƂ̓����͒n�������̊g��ł���B1999�N�ɐ��肳�ꂽ�n���s���@�ƒn�������@�ɂ���Ēn�������̍ٗʌ����啝�Ɋg�[���ꂽ�B�����̏B�⌧���S���ŐV�݂��ꂽ�B2005�N�ɂ͒n�������ڑI���ɂ���đI�o�����悤�ɂȂ����B

�@�哝�̂ɏA�C�����W���R�E�B�́A���ڑI���Œ��W�����B�X���J���^�s�̎s���ɑI���ƁA�s�����v�Ȃǂ̐���Ől�C���ĂсA2012�N�ɃW���J���^�B�m���A����2�N��2014�N�ɍ����̒��_�ɗ������B�W���R�E�B�̑哝�̓��I�ȍ~�A�n���I���哝�̂ւ̓o����Ƃ��Ē��ڂ����悤�ɂȂ����B

�@�~�����}�[�͂ǂ��Ȃ�̂��B�����̌R�l�g���c�邪�A���剻�̐i�W�ƂƂ��ɋc��̒��Łu�R�l�F�v�́A����ɔ��܂��Ă������낤�B���ꂪ�X�[�`�[���̉ۑ�ł���A�S�͂Ŏ��g�ނƂ݂���B�傫�Ȗ��́A�����l�ނ̋��o���Ƃ������ׂ��A�n���ɂ����閯�剻�ł���B���̍��ɂ́A���q���M���Ȃǂ̂ق������������A�@���Ȃǂ̑Η��A��肪�����B

�@�~�����}�[�̐V�����́A���N�R���ɔ������錩�ʂ������A���������������͂Ƃ̑Η������A�R�ɑ傫�Ȍ��������錛�@�̉����ȂǁA�V���������ʂ���ۑ�͏��Ȃ��Ȃ��B

�����i�؍��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i2020�N11��2���j

�@���̎����؍��̑�莆�u���N����v�́u�؍��̃T���X���𐢊E�̃T���X���Ɉ�Ă������v�u�����t�������v��1�ʃg�b�v�ő�X�I�ɕA�A�����y�[�W���̓��W�L����g�ނقǂ������B

�@������1942�N�A��緎s���܂ꂾ���A���{�̒��w�Z�𑲋Ƃ��A��w������c��w�𑲋ƁB1987�N�ɃT���X���O���[�v�n�Ǝ҂ł��镃�̗��\���i�C�E�r�����`�����j�����������ƌo�c�������p���A2014�N�ɕa�C�œ|���܂ł�27�N�ԂŔ����̂�X�}�[�g�t�H���Ȃǂ̕���ɂ����āA�؍����\���鐢�E��Ƃɂ܂Ő����������B

�@���̊ԃT���X���O���[�v�̔��㍂���40�{�A���v�͖�50�{�ɂ܂ő��₵���B

�@�����̌o�c�́A�X�s�[�h�E�l�ޏd���Ƃ��������t�ŏے������B�i����Nj����A�����L�]�ȕ���ɖڂ�����挩�̖��������Ă����B�D�G�Ȑl�ނ𗦐悵�Čٗp���A�g�b�v�_�E���̌o�c��@�ŃT���X���O���[�v�̔ɉh��z�����B

�@���\�����ƕ��ԍ����̑n�Ǝ҂Ƃ����ΓA���i�i�`�����E�W�������j�����v�������ԁB�\�E���Β��i1990�`95�N�j�ɒ��ځA��ނ����B���{�ꂪ�y���y���ŁA���g�́u��������v��M���ۂ�������B1915�N�A���݂̖k���N�̓��̕n�����_�ƂɁA���܂ꂽ�B�Əo���J��Ԃ���1934�N�A����i���\�E���j�̕ĉ��ɏA�E���A�₪�Ď����ԕ��i�C���Ƃ��n�߂��B������1946�N�A�\�E���Ŏ����ԏC���ƁA���Ƃ��J�ƁB���N�푈���ɕČR�̍H���Ȃǂ����A��Ђ͔��W�B����ɖp��ꤐ����ɏd�p����A�\�E���`���R�Ԃ̋����������H�ȂǑ�K�̓v���W�F�N�g�Ɋւ��A�؍������̗Y�A����O�[���v�̊�b���\�z�����B���哝�̗̂��������́A����̏o�g���B

�@�����Ŋ؍������̔��W�̉ߒ��������Ƃ݂�ƁA��S���������n�Ǝ҂����N�푈��̕����ɗ͂����A�p�����ɖڂ��������A���{��Ƃ���{�Ɂu�n�~�����E�e���_�i�Ȃ��Ȃ�j�v�̐��_�ŁA�O���[�v�e�Ђ���ďグ���\�\�Ƃ����邾�낤�B

�@�������A����͕ς��B�p�����Ȍ�A��㐭���̒��ɂ́u�������v�̐���������A���������ۋ����E���_�̓���������A�����݂̍��������Ă���B�������E�T���X���d�q��̎����́A�܂��ɂ��̎��������B

�������O�V�i�x�g�i���A�C���h�l�V�A�j �i2020�N10��25���j

���E�x�g�i����]��k

�W���R�哝�́i���j�̏o�}��

�@�x�g�i���ŃO�G���E�X�A���E�t�b�N�A�C���h�l�V�A�ł̓W���R�哝�̂Ɖ�k�B�������i�o�����߂��V�i�C����O���ɖ@�̎x�z���d��������{�̕��j��`���A�{�i�I�Ȍo�ϊ����ĊJ�ɂȂ���_��������B

�@�x�g�i���͍��N��ASEAN�c�����ŁA�C���h�l�V�A�͓���A�W�A�ōő�̐l����L����B�Ƃ��ɓ��{��Ƃ������i�o���Ă���B���{�W�O�O��2012�N�̑�2�����t������A�ŏ��̊O�V�Ńx�g�i���A�^�C�A�C���h�l�V�A���K�����B���͏A�C��A�č��A�����A���V�A�Ȃǂ̎�]�Ɠd�b���c��i�߂Ă������A�Ζʂł̉�k�͏��߂Ă��B

�@���{�̎̃C���h�l�V�A�K��Ƃ����Ύv���N�����̂́A1974�N�̓c���p�h�i�����j��������ꂽ�W���J���^�\���ł���B�����A����A�W�A�ł́A���{�̋}���Ȍo�ϐi�o�ɔ������鐺�������A�W���J���^�ł͓��n�̑㗝�X��V���E���[���Ȃǂ��Ă���������A�͑؍ݐ悩��w���R�v�^�[�ŋ�`�܂ŒE�o�����B

�@�������A������_�@�ɁA�̂���ASEAN�Ƃ̗F�D�e�P�𐾂����u���c�h�N�g�����v�i1977�N�E���c���v���j���ł��o���ꂽ�B�u���{�͌R���卑�ɂȂ�Ȃ��A�S�ƐS���G�ꍇ���W�̍\�z�AASEAN�͑Γ��ȃp�[�g�i�[�v�Ƃ����O�������ł���B���̌�ٖ̋��ȊW�\�z�̊�b�ɂȂ�B�����܂ł��Ȃ����n��K�₵�A��]���m�����ځA������킹�����Ƃ���s���Ƃ������Ƃ͑�Ϗd�v�ł���B

�@������A���̓T�^�I�ȗ�ɁA�x�g�i���ƕč��Ƃ̊W���݂�B�č��ƃx�g�i���́A�x�g�i���푈�������w�G���������A�x�g�i���̓�k�����A��20�N���o�āA1995�N7���ɍ��𐳏퉻�����B1997�N�ɑo���͑�g�h�����邪�A���̌�͑����ݏ�Ԃ��������B

�@2000�N11���ɂȂ��āA�N�����g���哝�́i�����j���A�x�g�i�������A�đ哝�̂Ƃ��ď��߂ĖK�z�B���ځA��k�������ƂŁA�g�b�v���m�̐M�����\�z���ꂽ�̂��낤�B���ꂩ��́A�ĉz�W�͌o�ϖʂ𒆐S�ɋ}���ɐi�W�����B2005�N�ɂ͓����̃J�C���x�g�i���푈��A�Ƃ��ď��߂ĖK�Ă��Ă���B

�@2000�N�̃N�����g���K�z���n�m�C�Ŏ�ނ����B�����ɂ͑����̎s�����o�}���A�M���ۂ����}�Ԃ�ɋ������B������̊��}�A�Ƃ����ėǂ������B���̌�̗����W�̐i�W�Ԃ肪��������ɂ���Ă����悤���B

�@����̓R���i�Ђł̊O�V�Ƃ������ŁA�������͊O���V���A�K�v�ȂƂ���ȊO�̓}�X�N�𒅂�����A�����������肷��ȂLjٗႸ���߂̊O�V�f�r���[�ƂȂ����B

�^�C���剻�^��/���A�����N���Ă���̂��H�@(2020�N10��5���j

�u�ԐF���u�v�̃p�t�H�[�}���X�B

1976�N�ȍ~�A���E���ꂽ�l�����˂�Ă����B�@

�@����̔����{�^���̍��g�̐^���͒P���ɂ����ΐ�����ɂ���B����A�@���ȓ��{���̃Z�~�i�[�u�R���i�ЂŎ��E�P�[�X���}���A�q�ǂ��̔ƍ߁i�o�����܂���݁j�̑����A����ɂǂ��Ώ����邩�v����ނ����B

�@�^�C�̓R���i�E�C���X�����}����͍��ۓI�ɂ��u�ł������������v�Ƃ���A�^�C�l��������ւ�ɂ��Ă���B�������A�o�ς͑�Ō������B���̂܂ܐ��ڂ����1,000���l�̎��Ǝ҂��o�鋰�ꂪ����B���N���~���A�T�����̑��d���łǂ��ɂ��Ȃ炸���I�ȉ������K�v�Ȑl�͖����o��悤�ɂƐ��{�����z������S����1,000���l�ȏオ�����Ă����B�l��6,800���l�A��2,000�����т̃^�C�ł��̐����͂ƂĂ��Ȃ����Ԃ��N���Ă���Ƃ������Ƃ��B���d���ҋ~�ς������ɂ��ăR���i�E�C���X�ɏP���āA���̋~�ς͐i�܂��A�܂������~���Ɏ���o�������Ȃ��ЂƂ������Ă���ƕ����B

�@�w�������͌��݂ł�170���l�B1970�N��O���A�܂�w���^�������������Ă�������͂U���l�����Ȃ������B���đ�w���̓G���[�g�ł���A��������o���A�Љ���F�߁A���̔����͉e���͂��r��ł������B������1973�N�̖��剻�f���ɂ͊e�K�w�̌v40���l�����W���A�O���������قɏ��o�����������̂ł���B

�@���݂̊w���^���̓G���[�g�̂���ł͂Ȃ��A��O�̉^���ł���B�����ȉ��̉ƒ�̏o�g�����Ȃ��Ȃ��A�w��P�o�ł�������ފw����P�[�X���ڗ����Ă��Ă���B���N�̐V���҂͖w�ǎ��Ə�ԂƂȂ��Ă���B���N�ȍ~�̑��Ɨ\��҂́A�T���Ȏq��������āA�����̂悤�ɏA�E�̐S�z�����Ă���B�A�E�X�͊��ƌR���x�z�̐����̐��ւ̕s���������ŁA���̊w���^�����g�������炵�Ă���A�Ǝ��݂͂�B

�@���݂̏ł̓N�[�f�^�[�͂Ȃ����낤�B�s���̉\�ł�������ƂȂ�A���O�}�X�R�~�����̉\����_���Ă���B�����A���̏����͂܂��Ȃ��B

�@��P�ɁA��`�������Ȃ��B�����ᔻ�������Ƃ���Ȃ�A�ɖ������������ƂɂȂ�B

�@��Q�ɁA���ۓI�Ȍo�ϐ��ق��������˂��A����͌o�ς̎��E�s�ׂɂȂ�B

�@��R�ɁA�������v�A�����ᔻ�̓^�u�[��j��Ƃ��͍�����A�ЂƂ��ь��ɂ�����A���x�͌����͈Ղ��s���͓�ł���B�w���哱�̔����{�^���̎�̓I�͗ʂ͂܂��܂��Ў�ł���B

�@��S�ɁA�l�b�g�Љ�̔��W�ƐZ���͌R���̖\����}������ɈႢ�Ȃ��B�w���̑w�͒N�����g�ѓd�b����g���Ă���B�w�����[�_�[�̎���ɂ͌���̏u�������������B�e��������t���Ē����ɗF�l�ցA�O���[�v�֑��M���邱�Ƃɏn�����Ă���B

�@���{�̃}�X�R�~�͊w�����[�_�[��́u�����ᔻ�v�u�������v�v���v�œ_�Ăĕ��Ă���B��������Ƃ���A�^�C�Љ�̎��Ԃ́A���̗v�����ÂɌ�������i�K�ɂ͓���Ȃ��Ă��Ȃ��B�܂��A�^�C�̗��j�́u�����̗��j�v�ł���B�^�C�̓��ꍑ�Ƃ����������X�R�^�C�����A�����ŃA���^�������A���̎���̊O�G�̓r���}�ł���A�^�C�l�ɂƂ��Ắu�푈�v�Ƃ͑זɐ푈�̂��Ƃ��w���B

�@�r���}�ɖłڂ���Ă���̓g���u�������A�����Č��݁A���[�}10���܂ő����Ă���`���N���\�����B���̍��j���w�Z����A�ƒ닳��A�}�X�R�~�A�ό��n�i�����̈�ՁA�╨�j�A�f�扉���A�����قŗc��������ꐶ������Ă����̂ł���B��w���Ƃ��K�v�P�ʂ��Ƃ��Ă���������̏؏����^�������ď��߂Đ��Ɍւ��Ƃ����̂��Љ�ʔO�ƂȂ��Ă���B

�@�ܘ_���̎���ł��u���t�v�̐��҂͈ꈬ��̃O���[�v����n�܂�B������Ⴋ�����Ƃ炪�^�u�[�ɒ��킵���ɑi�����Ӌ`�͑傫���B�������݃n�C���C�g�𗁂тĂ���w�����[�_�[��̓������݂Ă��Ă������̋^�₪������ł���B1970�N��̊w���^���́A�_���x���A�J����������A�g���g�D���ɂ���g�݃X�P�[�����傫�������B���[�_�[�̌����������J���X�}�����������B�ʂ����Ă��܂̃��[�_�[�͂ǂ����낤���B

�@�o���A���_�E�N�w�Ƃ��������s��������̂��B�l�b�g�Љ�̗����A�}�X���f�B�A���鉉�o���摖�肵�āA�n���ȑ���ł߂̊����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B�w���̌o�ύ���A�A�E�X�͊��A�����v���̍��܂�ʼn^���Q���҂͑������Ă������A���ꂩ��͂ǂ��Ȃ̂��B�u�w���哱�v���ϗe�A�ώ����Ă����̂ł͂���܂����B9.19�̕���݉c�A�Q���҂̊K�w�A�^�������̏o���A�����̂Ȃ��݂ƃX���[�K�����X��Âɂ݂Ă����Ƌ^��͂ӂ���ށB

�@���̏W���P�T�ԁA�Q�T�Ԃƌo�߂��������Ŋ��Ɏx���w�̂Ȃ��Ɉӌ��̑���A�g�D�����̋T�n�܂��Ă���ł͂Ȃ����B�����Ȃ�Ɨ]�v�ɉ^�����s�������A�ߕ߂���u�}���ҁv�Ƃ��ē���A�x�����L�߂��p��I�Ԃ��ƂɂȂ͂��Ȃ����B

�@1973�N�����͊w�������Ƒߕ߂ɑ���L�͂Ȕᔻ�A���̊w������u���q�A���̂悤�Ɂv�x�����鍑���̐����������B����͊w���̑i���ɍ����命���̋����Ɠ������Ђ��������͂�������Ă������炾�B�����I�߂��^�C�Љ���݂Ă������̌o������́A���ꂩ��̒����W�O�U�O�̍���ȓ��̂��\�z������Ȃ��B

�i�F��^ �A�W�A�E�E�I�b�`�E�l�b�g���[�N��\/�݃o���R�N�j

�^�C���剻�^��/���A�����N���Ă���̂��H�@(2020�N9��29���j

�^���̏ے��A�O�{�w�𑵂��Čf����|�[�Y

�i�f��u�n���K�[�E�Q�[���v�Ō��͒�R��

�T�C���ƂȂ����j

�u��X�̐ŋ��͍����̂��߁A

�����̂��߂̂��̂ł͂Ȃ��v���̃v���J�[�h

�@

�@�J�͗l�̂Ȃ�MRT�� (Mass Rapid Transit) �̃T�i�[���`���C�w���ԁA�`���I�v�����쉈�݂̃^�}�T�[�g��w�Ɍ������B���̈�т͌����ȓ`�����z���y���߂�U�����ł�����B�Ɠ����ɁA�^�C����j�̍r�g���P���������̕���ł�����A���g�Ƌْ�����������ꏊ�ł�����B

�@1974�N�̂S���A���͓��{�d�g�j���[�X�ЁiNDN�j�̃x�g�i���푈���h�������i1971�`1973�N�j���I���A�Z���C���^�[�o���̌�A�o���R�N���h���̎Ж������BNDN�͐��u�����Η��v�̋��Y���A�Љ��`�w�c�̎�ނ���F�Ƃ��Ă����B�x�g�i���푈�������Ɍ������u���������v�Ɏ�ޖԂ��g���Ă������Ƃ̌o�c���j�̍ŏ��̎�����ł��������B

�@���̓����̓C���h�V�i�O���i�x�g�i���A���I�X�A�J���{�W�A�j�̋��Y���͂̐L�����������A�^�C�����ł����̉e���������č����̉^�������������Ă����B1973�N�̃^�m���ƍٌo����|���������҂Ƃ��Ă̎��M��[�߂��w���^���͎Љ�I�e���͂����߂��B���_������_���g�������A�J���^���x���A�J�����c�̒�����ɂ܂Ŋ�����W�J���A�^�}�T�[�g��w�ł́u�Љ�Ȋw�]�_�v�u�}���N�X�v�̔̔��A�w�K��J��Ԃ��ꂽ�B�܂��Ƀ^�C�����`���ԍ炱���Ƃ��������ł���A�����Ƃ�͔��Ό��R�Ɓu�����p�~�̐���v���c�_���Ă����B

�@����ɑ���ISOC (Internal Security Operations Command/�^�C���������ێ������A�O�g�͋��Y��`��������) �͌x���Ԑ����������Ă����B�C���h�V�i�Ŏ��X�ɐ����̎O�s�i�v�m���y���A�T�C�S���A�r�G���`�����j���ח��A�Ƃ�킯1975�N12����600�N���������I�X�̉������������Ȃ��p�~���ꂽ���Ƃ��^�C�����̕s�����������Ă邱�ƂƂȂ����B

�@����ȍ~�A�^�C�̑O�����i���[�}�X���A�v�~�|���E�A�h�D�����f�[�g/1927�N�`2016�N�j�Ɖ����̓^�C��h���̌��łȍ��ƂƂ��ׂ������h�q�g�D�� CIA�̉����̉��ɍ\�z���A�u�����A�����A�����̑����v�̎O��i�삷���X�I�ȃL�����y�[����W�J�����̂ł���B�w���^�����͂��߂Ƃ��鍶���ւ̓G�ΐ��͂��琬����A�S���ɑg�D���ꂽ�{�[�C�X�J�E�g�����̂Ȃ��ɑg�ݍ��܂�Ă������B

�@���̗���̂Ȃ��ŁA1976�N10��6���A�^�}�T�[�g��w�\���Łu���̐��j�������v���N���A�R���̃N�[�f�^�[�ɂȂ������B�^�C�����`�̎����͒���������ꂽ�B

�@���̘H������ƁA�^�C����j�̏�ʏ�ʂ��ۉ��Ȃ��ɓ��ɕ�����ԁB

�@9��19���A�������ǂ̌x�������܂�Ȃ��A�^�}�T�[�g��w�̃L�����p�X�ł͂Ȃ��A�T�i�[�����A���i���{�O�L��j�ŏW��͎n�܂����B�g���b�N��̊w�����[�_�[�炪�u���̉��{�L���V���ɐl���L��Ɩ������悤�ł͂Ȃ����v�Ƌ��тȂ���i�ށB���Ă������܂����B�w���哱�̏W��Ƃ���ꂽ���A���ۂɂ͔N�z�҂��܂ވ�ʏ����̎Q���҂̕����������߂��B

�@���C���������͂ނ悤�ɂ��Ċe��̃O�b�Y���X�����ԁB�Ï��̔��X�ɂ́u10.6�����̋]���ҁv�u���͂����v�u������̉��\�N��̕a�\�v�u�N�[�f�^�[�̃}�j���A���v�u�N�吧�ƃ^�C�Љ�v�u�}���N�X�`�v�Ƃ������{���Ȃ��ł���B�u�ԐF���u�v�Ƃ����O���[�v��1976�N�ȍ~�A���͂ɂ�薕�E���ꂽ95���̐l�������X�ɝ˂�Ă����p�t�H�[�}���X�����J�̓��H��ŋ��s�����B���̃O���[�v�́u���߂Č����v���Ə�C���Ă����B�^�C��Ɖp��ŏ������v���J�[�h�ɂ́u��X�̐ŋ��͍����̂��߁A�����̂��߂̂��̂ł͂Ȃ��v�u�l�����E������͒n���ɍs���v�u�X�g�b�v�������� ��X�ɕK�v�Ȃ̂͌����Ȗ����v�Ƃ������X���[�K�����f�����Ă���B

�@�u�l���L��v��1973�`76�N�ɂ���NSCT (�^�C�S���w���Z���^�[)�̒��S�O���[�v�ɂ������w�������Ƃɏo������B

�����̘b�ł͂��݁A�����Ȋ����Ƃ̖����o�������ĈӋC���������B�u���܂ł������ƂƂ͐e�����t�������Ă����v�Ƃ����B�����u�ނ͒e����W�����O���ɓ���A�������烉�I�X�̂ɍs���Ă����B���̓��I�X�ʼn�����v�Ƙb������A���Ă�������Ŗڂ��ۂ����ăP�b�P�b�P�������ނ����B�u�ŁA���̉^�����ǂ��݂Ă���́H�v�Ɛq�˂�Ɓu����͕ς�����ˁB���͒N�����r�f�I���B�背�|�[�^�[�ɂȂ�v�u���a�I�ɂ����ł��Ȃ���v�B���W�����O���̓��m�͊y�V�I�ł������B�@

�@�i�Q�j�^���̒ꗬ�ɑ��d���̍L�����@�֑���

�i�F��^ �A�W�A�E�E�I�b�`�E�l�b�g���[�N��\/�݃o���R�N�j

�H�c���֎~�i�����j�@�@�@�@�@ �i2020�N9��7���j

�@�k���s�͂U���A�u���X�g�����ł͓K�ʂ𒍕����A�c�����ɐH�ׂ邱�Ɓc�v�Ȃǂ��g�����s�ב��i���h�Œ�߂��B

�@2018�N�ɍs��ꂽ�A���钲���ɂ��ƁA����l�Œ����ł͔N��1,800���g���̐H�Ƃ��Q���Ă���Ƃ����B5,000���l���P�N�ԐH�ׂ���ʂɕC�G����B

�@�����ł͑�������ĂȂ��ہA�H�א�Ȃ��ʂ̗����Ŋ��҂���K��������B�q�̓e�[�u���ɖ��ڂ̂����������c���܂ŐH�ׂ邪�A�S���H�אs�����ẮA���҂������Ɂu���̑���Ȃ������v�Ƃ����ӎv�\���ɂȂ���A�ƍl�����Ă������炾�B

�@����Ɠ����悤�Șb��V���Ђ̓��h���Ƃ���1990�N���5�N�ԁA���݂����؍��E�\�E���Ō��������B�Ⴆ�A�؍��ŏĂ������ɓ���B���C���̓��ȊO�ɁA���܂��܂Ȏ�ނ̃L���`��X�[�v�ȂǑ����̑O�╛���o�Ă���B�����́A���т��܂߁A�����肪���R���B���̗����̏d���Łu���V�̋r��������قǁv�̖��ڂԂ肾�B

�@���łȂ���؍��ł́u���芨�v�͍D�܂�Ȃ��B����͏�i���y�A�U�������������P�[�X�������A���{�ł̓��W�̑O�Ȃǂł悭�s����u���芨�v�݂݂͂������A�Ƃ̊��o���B�����̏o���������������D�܂��킯���B

�@�؍��̗F�l��ɏ�����A�H���Ղ������Ƃ����邪�A���{�Ȃ�u�o���ꂽ���͎̂c�����ɐH�ׂ�v���G�`�P�b�g�B�������A�؍��ł́A�����Ɠ��l�ɁA�u���������ł��B�������������v�Ə����c���B�S���H�ׂ�Ɓu�����͕�����Ȃ������B�����ƐH�ׂ��������v�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���̎����́A�\�E���ܗցi1988�N�j�̒��ゾ�����B���f�B�A�ȂǂŁu�H�c�����܂ߊ؍��̈�l������̃S�~�̗ʂ͐��E�L���v�Ǝw�E����A����O�Ȃǂ̐ߖ���Ă����B�u�H�v�ɂ��ẮA���܂ł��A�H���Ȃǂł̑��ʒ̏K���͑����Ă���Ƃ��������悤�����A�ߖ_�͈ӊO�ȂƂ���ɉe�������B�\�E���s���̎�v�z�e���ł́A�h���q�ɐ��ʏ��ɒ��Ă����g���̂ẴJ�~�\���A���u���V�Ȃǂ������ߖ�̂��ߒu����Ȃ��Ȃ����̂��B�h���q�����O�Ŏ��u���V�Ȃǂ����Q����̂������ɂȂ����B����ɓ��f���Ă�����{�l�h���q�����������B

�@�����ɘb��߂��ƁA�K�ߕ����͍��Ǝ�ȂɏA�C����2013�N����u�H�c���v���Ȃ����悤���߂Ă����Ƃ����B����A���߂āu�Q��v�֎~�������o�����̂́A�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɔ��������̍��������O�����ʂ��������B�܂��A�L�͈͂ȍ��J�ЊQ���e�������A�Ƃ̕��͂��B

�@�K���Ǝ�Ȃ́u�H�Ɩ��Ɋ�@�������āv�Ǝw���������Ƃ��A���{�̃e���r�ł�������Ă���u��H�������v�̓���̕��f���ᔻ�����悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@�H�Ǝ������̒Ⴓ�A�_���Ƃ̐��ތX���Ȃǁu�H�v�ɖ����������{���A�H�ו��́u�Q��v�ɂ��Đ^���ɍl����ׂ����낤�B

�V�������Ɓi�}���[�V�A�j�@�@�@�@�@�@�@ �i2020�N8��25���j

�@�����́A1981�N����2003�N�܂Ŏ߂��B�u���b�N�E�C�[�X�g�v�i���{��O���Ɂu�����̍��Ɋw�ׁv�Ƃ�������j���X���[�K���ɋ��͂ȃ��[�_�[�V�b�v�ɂ��A�}���[�V�A�����I�ɔ��W�������B�@

�@�����ŕ��ʂ̐����ƂȂ�u�v�������A���̂��߂ɐs�������v�Ɩ������������Đ��E���ށA�ƂȂ�킯�����A1918�N�T���A�}�n�e�B�[������15�N�Ԃ�Ɏɕ��A����B���A�̓������A�u�C���̓r���ɁA�A���������i�����j�֎̍���T������v���Ƃ�

���Ă����B�������A��̓I�Ȏ����̖����͔����Ă����Ƃ����B���ꂪ�ڂ܂��邵���u�����v�̖��J���ł���B

�@���N�Q���A�}�n�e�B�[�����́A�����C�������A��C�̃��q�f�B�������ɂ��āu�����ɑI�ꂽ���{�ł͂Ȃ��v�Ɣᔻ���A�|�t�𑱂���ƕ\�������B����𗝗R�ɁA�R�x�ڂ̎A�C�͈ꉞ�ے肵�����A�������I���ɂ͏o�n�ւ̈ӗ~���������B

�@�����āA�o���̊m���͑����B�}���[�V�A�c��́A���n�}�h�E�A���t�E���n�}�h�E���X�t�c���̉�C���c���������B�}�n�e�B�[���O�����Ɏw�����ꂽ�c���̉�C�̓��q�f�B���̈ӌ��ŁA������A���q�f�B���ւ̐M�C���[�ƂȂ��Ă����B

�@����ɑR���邽�߃}�n�e�B�[�����́A���āA�V�}�̗����グ�A�\�����B�V�}�̖��̂́u���m�}�v�A���s���������Ɛ키�Ӗ������߂��Ƃ�����B�Ȃǂɂ��ƁA�}�̐������̂́u�p�[�e�B�[�E�v�W���A���E�^�i�E�A�C���v�B�^�}�A���A��}�A���̂�����ɂ������Ȃ���R�ɂƂȂ�A�}�n�e�B�[��������A�O�j�̃��N���Y�������قƂȂ�A�}���[�n���x����ՂƂ��Ă���B

�@�}�n�e�B�[�����̓}���[�n�L���҂ɑ��u�J�l�ƌ��͂��D�ގw���҂���I��ł������ƂŁA�}���[�l�͒����ɂ킽��ꂵ��ł����v�Ǝw�E���A���s����������ς���ׂ��V�}�ւ̎x�����Ăъ|���Ă���B

�@����ȊO�ɂ��A��Q��̃��U�N���̒��j�ŁA�ꎞ���A���Ƃ߂��i�W�v�����ݔC���ɑn�݂������{�n������Ђ��u�^�f�L��v�Ɣᔻ�������Ă����B���̖��́A�挎���ɁA�N�A�������v�[���̍ٔ����̓i�W�v���ɗL�ߔ������������B�@�쓬���͒��������錩�ʂ����B

�@95�ɂȂ����V�������ƁA�}�n�e�B�[�����́A����̒��Łu���Ƃ̃��[�_�[�͒��l�I�Ȕ\�͂����߂���v�ƌ���Ă���B�ȑO�ɂ��w�E�������Ƃ����邪�A�u���l�I�Ȕ\�́v�ɂ����āA��p�A��y�����Ƃ�͎��i�A����ɂ��C�����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��낤�B

�����Ƒ哝�̂̑Γ��ρi��p�A�؍��j�@ �i2020�N8��10���j

�@���o�P���́A���{��������1923�N�A��p�k���̑�k�B�i���V�k�s�j�Ő��܂ꂽ�B���s�鍑��w�i�����s��w�j�ɐi�w�A���͑�p�ɖ߂�A��w������_�ƋZ�t�߂��B

�@�č��ɂ����w���A���m�����擾�B�A����A�����}�𗦂����Ӊ�Ύ��̑��q�Ō�p�҂̏ӌo�������i�����j�Ɍ����܂�A1971�N�ɓ��}�����E������ʂ������B

�@�ӌo�����̎������A1988�N�ɕ��������瑍���ɏA�C�����B�����}��Ȃ��������Č��͂������B��O����̑�p�Z���Ƃ��̎q���w���u�{�Ȑl�v�Ƃ��ď��̑����ƂȂ����B

�@���́A�u���o�P�u�[���v�������Ă���1996�N12���ɁA�킽���́A���o�P�����̐��Ƃ�K�₵���B���{�̐V���Ђ̋L�҂��������A�w�u�����v�Ɓu�e���v�̂͂��܁x�i���m�o�ϐV��Ёj�Ƃ����{���o�ł��邽�߂̎�ނ������B���h�������Ă����؍��ł́A���j�O�����哝�̂ƂȂ�A���o�P���Ɠ��l�ɌR�����v�Ȃǖ��剻��i�߂��B�؍��Ƒ�p�́A�Ƃ��ɓ��{�̐A���n�ƂȂ�A������ꂽ���͓ƍٓI�Ȑ������������B�w�u�����v�Ɓu�e���v�̂͂��܁x�́A�u�����E�e������v�̎��_�����ɁA�؍��Ƒ�p�̌���j���r���������{�ł���B

�@���o�P���̐��Ƃ́A�V�k�s�O�ŋ�ɂ������B��k�s�̒��S������ԂŖ�P���ԁB��p�̍Ŗk�[�̕x�M���ɋ߂��B���Ƃ͏������u�̔_���n�тɂ������B���Ƃ̂����߂��ɂ́A���o�P���̕���̕���������B

�@���̖K��̒��O�ɂ́A�؍��̋��j�O���̐��Ƃɂ��s�����B�ϏB���Ɏ����؍����̓��ł��鋐�ϓ��i�R�W�F�h�j�B�����͂��̓��̖Ԍ��̉ƂŐ��܂ꂽ�B���ӂ́A�_�����̕��i���L����A�����������̐��ƂƓ��l�ɂЂȂт��f�p���ɕ�܂�Ă����B��l�́A�����������̒��ň炿�A�ō����͎҂܂ł̂ڂ�߁A����Љ��z�����Ƃɓw�͂����̂��B

�@�����́A�����}�̓ƍِ������ŋ֎~���ꂽ���{�������J������ȂǓ���𗬂ɍv�������B����A�����͋����N���{���ɂ̉�́A�|���i�؍����E�Ɠ��j�̎����̗L���̋���������X�Ƒł��o�����B���{�̑�O�����̉��ւ́A�̂��̋��咆�����܂Ŏ������Ȃ������B

�@��l�Ƃ��A���{�̎x�z����ɐ��܂ꂽ�B�����́u�◢���j�v�A�����́u�����N�E�v���A�����̓��{���ł���B��p�Ɗ؍��ł́A�n���w�I�ȈӖ�����A���{�̐A���n�����̕��@�A�����̋���̈Ⴂ������ꂽ�B���̈Ⴂ����l�́u�Γ��ρv�ɉe�����Ă���̂��낤�B

�ؐl�Љ�A�V���K�|�[���ƍ��`�̈Ⴂ�@�@�@ �i2020�N7��30���j

�@�l���s���}�͂���܂ł��ׂĂ̑I���ŏ������Ă����B���Ȃǂł̌��O�����E�}�i�[�̏��炪�O�ꂳ������A�����⌾�_�̎��R�͗}������A���}�̒����x�z�ɂ��A�V���K�|�[���́u���ƍِ����̐��v�ƌ����Ă����B����ł����I�����s���A�킸���Ȃ�����u��}���i�v����������V���K�|�[���́A�u���`���ƈ��S�@�v�����肳��A���������i�ލ��`�ɔ�ׁA�����u�ؐl�Љ�v�ł����ꂵ���̎��E���x���Ⴄ�B

�@���`�̓����ɑΉ����A�ăg�����v�����́A���`�ւ̋@���Z�p�̗A�o������Ƃ���[�u��ł��o�����B���`���ƈ��S�@�ɂ���āA�������{�̎x�z���i�ނƁA���`�ɗA�o�����č��̋Z�p���A�����l������R�Ȃǂɗ��p����郊�X�N������A�Ƃ����̂��[�u�̗��R���B

�@����Ƃ�����A�C������Ȃ̂́A���ۋ��Z�Z���^�[�Ƃ��Ă̍��`�̒n�ʂ̒ቺ���낤�B���łɁA���`�A�����{�y�̕x�T�w�́A���Y���C�O�ւƈڂ��Ă���Ƃ����B���̎��Y�̑傫�ȎM�E�����̈�ƂȂ��Ă���̂��V���K�|�[���ł���B

�@�U�����{�̃V���K�|�[�����ǂ̔��\�ł́A�S���̋��Z�҂̋�s�a���c���́A�O�N������44������620���V���K�|�[���h���ɂȂ����B�����1991�N�ȍ~�ōł����������z�B���`����V���K�|�[���ւ̎����̈ړ]�f���Ă���\���������B

�@���`�́A�����ƊC�O�Ƃ̊Ԃ̎����̗���̃n�u�Ȃ̂ł���B�n�u�̋@�\���ቺ����A�����̗��ꂪ�ׂ��Ȃ�B�u������Ƃ̊C�O����̎������B�A�C�O����̑Β������̑o���ɑŌ��ƂȂ�A�����Ɛ�i��v���̊Ԃł̎����̗�����k�������Ă��܂����낤�v�Ƃ����o�ϐ��Ƃ�����B���łɍ��`����̑ޔ��A�K�͏k�����������n�߂����n��Ƃ�����Ƃ����B

�@�V���K�|�[���́A����E���Z�E�l�I���{�E�C�m�x�[�V�����E�Z�p�E�ό��E�f�ՁE�A���̐��E�I�Ȓ��S�ł���B�u���ۉ�c�J�Ð��̃g�b�v�s�s�v�A�u���E�ōł����S�ȍ��v�u�ł������͂̂���o�ρv�c�ƕ]������Ă���B�킽�������x�������؍݂������A�u�������v�������A�V���K�|�[���̓o���R�N�ƂƂ��Ɂu�ł��Z�݂₷���s�s�v�Ɗ������B

�@���������܂��܂��i�ލ��`�ƃV���K�|�[���́A�u�}�l�[�̗���v�ł��܂������Ⴄ�u�ؐl�o�ρE���Z�v�����ꂼ��`�����Ă������낤�B�ЂƂ�����ł��u���R�Ȑ��_�v���L�邩�A�������ł́A�傫���Ⴄ�B

�V���K�|�[����������������B

�h�q�Ȃ�ASEAN�헪 �@�@�@�@�@ �i2020�N7��13���j

�}��̂��ړI���A�Ƃ����B

�@����܂Ŗh�q�Ȃł́A�č��ȊO�̍��Ƃ̌𗬂⋦�͍͂��ې���ۂ��S�����Ă���B���{�́AASEAN�⑾���m�ɕ����ԓ����卑�Ƃ̘A�g������i�߂Ă���A���ې���ۂ̋Ɩ����S�������B�̐�����������K�v������Ɣ��f���A�ے����̎Q�����|�X�g��V�݂����̂��B��V�i�C�Ȃǂł̊����������������Ă��钆���ɑ��A���č��Ȃǂ��A�g���������邱�Ƃ��O���ɂ���B

�@�L���ɐڂ��āA�u���R�ŊJ���ꂽ�C���h�����m�v�̍\�z�̑R���Ƃ��Ďv�������Ԃ̂��A�����́u��ш�H�v���낤�B�L��o�ό��\�z�ŁA�������烆�[���V�A�嗤���o�R���ă��[���b�p�ɂȂ��闤�H�́u�V���N���[�h�o�σx���g�v�ƁA�������ݕ����瓌��A�W�A�A��A�W�A�A�A���r�A�����A�A�t���J���݂����ԊC�H�́u21���I�C��V���N���[�h�v�ŁA���̃��[�g�ɉ����Ȃ���`�p�Ȃǂ̃C���t�������A�f�ՁA�𗬁A�����𑣐i����v��ł���B

�@ASEAN�ȂNjߗׂ̃A�W�A�����ɏœ_���i��A�������ڂ�t�����̂́A������\�z����邱�̒n��̌o�ϐ����ł���B

�@�u�l���̃{�[�i�X�v�Ƃ������t������B���̍��̑S�̐l���ɐ�߂铭���l�̊������㏸���A�o�ϐ��������i����邱�Ƃ��w���B�Ⴆ�Γ��{��1960�N��̍��x�������ɐl���{�[�i�X�����}���A����Ȏ�N�J���͂��o�ϔ��W�Ɋ�^�����B������2005�N�ɐl���{�[�i�X�����I�����A���{�͏��q������i�s���A�{�[�i�X��H���Ԃ��Ă���B

�@����A���̃A�W�A�������݂�ƁA����A�l���{�[�i�X�����}���鍑�́A�C���h�l�V�A�A�t�B���s���A�C���h�A�p�L�X�^���A�o���O���f�V���ȂǁB�P���l����l���卑�����ԁB�����̍��͖{�i�I�Ȑl���{�[�i�X�����}���A2040�N�`2060�N���܂ł��ꂪ�p������ƌ����܂�Ă���̂��B

�@���̂ق����V���K�|�[����2028�N�A�^�C��2031�N�AASEAN�S�̂̐l���{�[�i�X��2041�N�܂ő����A�������������Ɍp������Ƃ����\�z���B

�@�����́A���̏����������҂��Ă���킯�����A��������x���E�Z�����Ă��A���z�̍��킳��錋�ʂɂȂ�A�������ɓy�n�����Ɏ��グ���邱�Ƃ����ɂȂ��Ă���B�X�������J�암�̃n���o���g�^�`�B�X�������J���{�́A������Œ�����ƂɌ��v��n�����Ƃ����B�R���]�p�����肤��A�Ƃ����B

�@�������Ē����́A�C���h�m���ӂɁu���_�v��u���A���͂�L���Ă���B�u�����ł��A���̎��~�߂ɂȂ�c�v�A�h�q�Ȃ�ASEAN�Ȃǂ�S������|�X�g�V�݂̑_�����悭������B

���ӎ��̕Ό�(Unconscious Bias) �@�@�@ �i2020�N6��29���j

�@�A���R���V���X�E�o�C�A�X�iUnconscious bias�j�Ƃ������t������B�u���ӎ��̕Ό��E�v�����݁v�Ƃ����Ӗ����B�����̊��͂������o�����߁u�����̊Ǘ��E�𑝂₷�v�Ȃǂ�����Ă��邪�A�����j��ł����̂��A���R���V���X�E�o�C�A�X�ł͂Ȃ����A�Ƃ̎��_�Ő��Ƃ��u�t�ɏ����A�Ј���ΏۂɃZ�~�i�[���J���Ă����Ƃ�����B

�@�Ⴆ�A�u�����͂��܂₩�ȐS�������ł���v�u�����͊Ǘ��E�Ɍ����Ă��Ȃ��v�u�����͗����n�̊w�K�����v�u�j���͉Ǝ�������v�A�Ƃ����悤�Ȏv��������Ă���Ј�������Ƃ���B�����ŎГ��Z�~�i�[�ł���B�������j�����獷���ʁA���l��������B�Ǝ������Ȓj��������A�����n�����ӂȏ���������B

�@�ŋ߂ł́A���{�̃e���r�̃j���[�X�ԑg�Ȃǂŏ����̃L���X�^�[��R�����e�[�^�[�͒������Ȃ����A�d�v�|�W�V�����ւ̏����̓o�p�́A����20�N�قǑO����̂��Ƃ��낤�B

�@�č��̎�v�j���[�X�ԑg�ŃR�����e�[�^�[��w�߂�̂͊w�ҁE��ҁE�ٌ�m�E���{�A���ƊW�҂�������80���A�J���g���E���A�l���c�́E����Ғc�̂̊W�҂͏��Ȃ������B�������o���҂͒j���������A�Ƃ̎w�E���������B

�@�����������ŁA����IT�֘A��Ƃ́A�l�����̃f�[�^���獑�Ђ�ʁA�N��A��ʐ^���ׂĂ��Ȃ����Ă���A�Ƃ����B�����������l�f�[�^���o���Ȃ��Ƃ��Ј��ɂȂ��B�ǂ�ȋƐт��グ�A�L�����A��ς݁A���݁A�ǂ�Ȏd��������Ă��邩�B�����̊�]�͂Ȃɂ��A�̍��ڂ����ō̗p��ٓ����s���Ă���Ƃ����B�l����A�A���R���V���X�E�o�C�A�X�̂��ƂɂȂ肻���Ȍl�f�[�^��r�����铮���ł���B

�@�킽�������́A���̍^���̒��ɂ���B���ڑ̌��ȊO�̏����ł��ԐړI�ȏ��݂͂�Ȉ�̔��f�����������ł���B���Ɉ͂܂�钆�ŁA�₦�����f���đI�����Ă������Ƃ��������Ă���B�\���E�v�����݁A����ςɂ�锻�f�͍D�܂����Ȃ��B

�@���f�B�A���`������́A���̃��f�B�A�̗����Ӑ}�ɂ���đI������A�ҏW�����Ȃǂ��čč\�����ꂽ���̂ł���

�@��������̃C���[�W���\�����Ă��܂��@�@�����f�B�A�́A�Љ�I�E�����I�ȉe���͂�����

����܂��邱�ƂŃA���R���V���X�E�o�C�A�X���l�������B

�|�X�g�E�R���i�Ђ̐V� �@�@�@ �i2020�N6��15���j

�d�q�������ʐ^

�@���̋��Z�@�ւ́u���ێЉ�Ŋj����̔�l�������L���F�m����Ă���v�Ƃ��ĉ����w�j�����\�B����܂ł����K�ɂ͂��������A�w�j�ɂ͖��L���Ă��Ȃ������Ƃ����B

�@���̎w�j����ɂ܂��u�N�w�v�́A�|�X�g�E�R���i�Ђ̈�̊�Ƃ��ċ��Z���삾���ł͂Ȃ��A��ƎЉ�S�ʂɒ蒅���Ă����悤�Ɏv����B���̍l�����̍����ɂ���̂́uSDGs�v�ł͂Ȃ����B

�@�R���i�ЈȑO�A�uSDGs�v�́A���{�̃��f�B�A�ł�����Ɏ�肠�����Ă����B���E��2016�N����2030�N�܂łɒB�����ׂ�17�̊���J���Ɋւ��鍑�ۖڕW�̂��ƂŁA

�uSustainable Development Goals�v�̗��̂ł���B�u�����\�ȊJ���ڕW�v�Ɩ��B�n������C��ϓ��ɔz�����Ȃ���A�����\�ȕ�炵��Љ���c�ނ��߂́A�e���̐��{�⎩���̂����łȂ��A���Ԋ�Ƃ�l�Ȃǂɂ����ʂ����ڕW�ł���B������2016�N1���B�u����ЂƂ���c���Ȃ��v���X���[�K���ɁA�u�n����Q��̍���v�u���̍�������̎����v�u�����̎Љ�i�o�̑��i�v�u�Đ��\�G�l���M�[�̗��p�v�u�o�ϐ����ƁA���Y�I�œ��������̂���ٗp�̊m�ہv�u�s�����̐����v�u�C��ϓ��ւ̑�v�u�C�m�����̕ۑS�v�u���搶�Ԍn�A�X�ю����̕ۑS�v�Ȃ�17�̖ڕW�ƁA���̖ڕW���������邽�߂�169�̃^�[�Q�b�g����Ȃ�BSDGs�͂��ׂĂ̍��E�n���ΏۂƂ��Ă���B�ڕW�ɂ͖@�I�S���͂͂Ȃ����A�u�R���i�Ђ̌�Ɏ��������������E�v�Ɗ��������������̂ł͂Ȃ����B

�@�킽�����Ζ����Ă����w�́A�O���[�o������𐄐i���A���E��200�̑�w���ƌ𗬂��Ă���A��w����◯�w���x�Ȃǂ�ʂ��āA�O���[�o���Љ�Ŋ��邽�߂̑f�{��g�ɂ����l�ޔy�o��ڎw���Ă���BSDGs�̃S�[���S�u���ׂĂ̐l�ɕ�ۓI�������Ȏ��̍���������m�ۂ��A���U�w�K�̋@��𑣐i����v�A�S�[��17�u�����\�ȊJ���̂��߂̎��{��i���������A�O���[�o���E�p�[�g�i�[�V�b�v������������v�ɂȂ��銈�����s���ASDGs�B���ɓw�͂��Ă���A�Ƃ̔F�����B

�@���w���A����قǂ܂łɁuSDGs�v�ɂ�������Ă���̂��B���̂킯�́A�����̖ڕW�����A�������s�����Ƃ�g�D�́A�߂������A���E�ɁA�Љ�Ɏ�����Ȃ��Ȃ邩�炾�낤�B

�@���Ɋ�Ƃ́A����ɂ���Ȃ��Ȃ�A�}�[�P�b�g�i�s��j����̑ޏo���]�V�Ȃ�����悤�B�n����Q��̍���A�X�ю����̕ۑS�ȂǁA����A�W�A�����ł����}�Ɏ��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ�͑����B

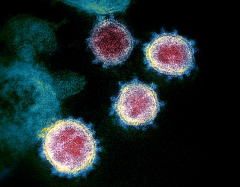

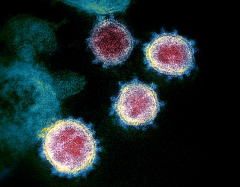

�R���i����@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �i2020�N6��8���j

�d�q�������ʐ^

�@����A�W�A���͂��߂Ƃ���Z�\���K���̓��{�ւ̓n�q�����~�߂��ꂽ�P�[�X�������A���̐l���̌����߂ɁA�x�ƒ��̃z�e���Ȃǂ̊ό��Ƃ���H�X�̏]�ƈ��炪�_�Ƃ̎d������`���̂��ڗ��Ƃ����B�O���l�Z�\���K���͔��W�r�㍑�̐l�ވ琬����{�̋Z�p��`���邱�Ƃ�ړI�Ɏ���A�_�Ƃ⌚�ƂȂǂɏ]�����Ă����B

�@���{�ł̎x�����Ăɂ��āA�ꍑ�œn�q�萔���Ȃǂ��A���̎؋�������Ă��鑽���̎��K�����w���w��������ߖ��������Ă���悤���B

�@���{�̑�w�����҂���ς��B�A���o�C�g�悪�x�Ƃ��A�E�������Ȃ�A�����܂�������B�A�p�[�g��������Ȃ��B�ی�҂̎������_�E�����A�d������܂܂Ȃ炸�A�u��w�����߂�v�ƍl���Ă���w���������A�ƕ����B�ʏ�Ȃ�A���܂͏A���V�[�Y���B�������A��K�͂ȏA�E������Ȃǂ͒��~�ɂȂ�A��Ƃ��I�����C���Ōʂɐ������ʐڂ��s���Ă�����x���B�u�錾�����v�Ő�����̕������l�����邪�A����̌i�C�E�o�ς̑啝�ȗ������݂Ŋ�Ƃ̐V�K�̗p�̒��~��̗p���̏k�����S�z�����B

�@���̏Ɂu�V�X�͊�����̓����v�Ƃ������Ƃ�������悤�ɂȂ��Ă����B�u�A�E�X�͊�����v�Ƃ́A30��㔼����40��ɂ����Ă̐�����w���B�o�u�������A�A�W�A�ʉ݊�@�Ȃǂ��N���i�C����͐[�������A1990�N��㔼�𒆐S�ɁA��Ƃ̓|�Y��l���팸�ɂ�鎸�ƁA�V�K�̗p�̗}���ɂ��A�E����������B

�@1947�N�`49�N�ɐ��܂ꂽ������A�䉮����̏����̑薼���Ƃ��āu�c��̐���v�Ƃ����B��Q������̃x�r�[�u�[������ɐ��܂ꂽ����ŁA�傫�Ȑl���\���œ��{�̌o�ϑ卑����S�����B���̒c��̐���̃W���j�A����2���x�r�[�u�[���ƌ����A���̐���Ɣ�ׂ�Ɛl���������B���́u�c��W���j�A�v����w���Ǝ��Ɂu�A�E�X�͊��v�ɑ��������Ƃ�����B

�@����Ɣ�r���āA���܂̏͂ǂ����B�{�{���Y�E������w�����͐V���̃R�����Łu���݂�15�`24�̐���͏A�E�X�͊��������500���l���Ȃ��B����Ґl����3,900���l�߂��ƃs�[�N�ɒB����2040�N�ɁA���Ȃ����ŎЉ�̒��j��S���̂����̐���Ȃ̂��v �Ɛ������A�u�R���i�A�E���v��ł͂Ȃ�Ȃ��A�Ǝw�E���Ă���B

�@�u�X�͊�����v�ɂ��ẮA���܂����ǂ������Ă���B���̐���Ɣ�הK�Ј��E�J���҂̑����A��ƂȂǂł́A�V�K�̗p���}�����ꂽ���ߐ��K�]�ƈ������Ȃ��A�N��\���̂��т��Ȃǂ��\�ʉ��B�Љ�̊������Ɉ��e�����y�ڂ��Ă���B�����̂��Ƃ��l�����킹�u�R���i����v��ł͂Ȃ�Ȃ��B

���@�E�C�e�I���i�؍��j�@�@ �i2020�N5��25���j

�@5��16�����݁A�N���u�֘A�̗ݐϊ����҂�162�l�ƂȂ�A����Ȃ銴���g�傪���O����Ă���B���������̂́A�\�E���s���̗��@�i�C�e�E�H���j�̃N���u�B

�@1990�N��ɓ��{�̐V���Ђ̓��h���Ƃ��ĂT�N�ԁA�\�E���ɒ��݂����B�u���@�v�Ƃ͋v���Ԃ�ɕ����n�����B

�@���{�x�z�̎���́A�߂��ɓ��{�R�̗��R��n������A����1945�N�ȍ~�́A�ČR��n�ƂȂ�A���@�̓A�����J�R�W�҂��͂��߁A���{�l��e���ό��q�A�؍��̎�҂炪�W�܂�悤�ɂȂ����B

�@1988�N�̃\�E���ܗ֊J�Â��_�@�ɁA�q���͑��������A�݂₰���X��N���u�A�o�[��X�g�������Ђ��߂��A����ɂ�������B�킽�������{����q������ƁA���́u��n�̊X�v���ē��������̂������B

�@2000�N��ɂȂ�ƁA���̕ČR��n�́A�\�E������̕���s�ւ̈ړ]���n�܂�A2018�N�ɕ���ړ]�����������A�Ƃ����B

�@�������A��n���Ȃ��Ȃ��Ă��A�k������Ă���n���ӂ̔ɉ؊X�̕��͋C�͂����ɕς��킯�ł͂Ȃ��B���̃l�I���P���d�������@�̊X�ɁA20��̈�l�̒j�����K��A�q���吨�W�܂�N���u�R�X�ɑ������œ��X���Ă������Ƃ����������B�j���͔M�₹�������������}�X�N�𒅂��Ă��Ȃ������Ƃ����A�������L�܂����Ƃ݂��Ă���B�����A�����Ȑ��̐l���t�߂ɂ����B�N���W�b�g�J�[�h��h�ƃJ�����̋L�^����A�Z���ڐG�҂̓�����}���ł��邪�A��q���Ă���B

�@���̎�̓X�ł̓J�[�h�łȂ��������ς̋q�������B�܂��A�ڋq����̍쐬�Ȃǂ������ɃN���u�̉c�Ƃ��ĊJ���ꂽ���A���̂R�X�܂��m�F�����Ƃ���A����ɂ��鑽���̋q�ƘA�������Ȃ������B����ւ̋��U�̋L�q���w�E����Ă���B

�@�؍��́A�@���c�̂̏W�c���������������ɁA�����g�傪�����A�����Ґ��łR����{�܂ł͒����Ɏ����Ő��E�łQ�Ԗڂ������B�������A���̌�A�E�C���X�̌������u�h���C�u�X���[�����v�Ȃǂɂ��đ�K�͂ɍs�������A�����������������B���Ắu��̎�{�ɂȂ����v�ƁA�u�؍������v��]�������B

�@���̐V�^�E�C���X�Ή���ŕ��ݓБ哝�̂̎x�����͏㏸���A���I���ł́A�^�}�i���ɖ���}�j�����������B���哝�̂�2022�N�T���̔C�������܂ŋ��S�͂��ێ����錩���݂��B

�@���̏́A�ς�����̂��B�N���u�����ōĊJ�\�肾�������Z���⏬���w���̓o�Z�͉����ɂȂ����B�Q���E�R���͂��Ƃ��S���������S�z����Ă���B���@�̃l�I���ɗU��ꂽ��l�̎Ⴂ�j�́u�s�ׁv������ȉe�����y�ڂ��Ă���B

�O�o���l��L�Ӌ`�Ɂ@�@�@�@�@ �@�@�@ �i2020�N5��3���j

�d�q�������ʐ^

�@����Ȏ��ɁA����R�����L���ɏo��A���������B�M�҂̓����h�����h���Ȃǂ��o�����������V���̕q�r�x�e�����L�҂ŁA�V�F�[�N�X�s�A�ƃj���[�g�������グ�A���������Ă���B�����e���r�ł��ꕔ�A�Љ�ꂽ�B

�@�v��ƁA�u16���I����17���I�ɂ����p���͓x�X�A�y�X�g�ɏP���Ă���B���҂������ƌ���͕��A�Ƃ����K�������A�V�F�[�N�X�s�A�̎ŋ������x���������~�ɒǂ����܂ꂽ�B���̂Ƃ��ނ́A�w�r�[�i�X�ƃA�h�j�X�x�Ȃǂ̒��Ҏ������������ɂ����B�S��ߌ��̈�w���A���x�i1606�N�j���������̂�������̎��������B

�@����A�j���[�g����1665�N�A�P���u���b�W��w�Ő��w���w��ł��鎞�A�y�X�g�̗��s���o������B

�@�����h�������Ŗ�V���l���S���Ȃ����B��w�͕�����A�ނ͌̋��E�[���X�\�[�v�̓c�ɂɑޔ����邵���Ȃ������v�B

�@�������炪�{��ł���B���̂Q�l�̉p���l�ɂ́A�����ǂ̗��s���t��Ɏ�����Ƃ������ʓ_������A�Ǝw�E�B �j���[�g���i1642�N�`1727�N�j�͎��R�N�w�ҁA���w�҂Ƃ��āA�܂��A�����w�҂�V���w�҂Ƃ��Ă��L���ɂȂ邪�A������20��O���̎�҂������B�c�ɂւ̔����ɂ��A�s��̌����Ȓ��ŁA���Ȃ���Ȃ�Ȃ������G�����������ꂽ�킯���B�v���ɂӂ������j���[�g���́A���烊���S�𗎂���̂����āA���̗L���ȁu���L���͂́v�̒��z���B��w�ɖ߂�1667�N�܂łɁA���̖@���̂ق����ϕ��@����̕����I�����Ƃ������u�R��Ɛсv�̑S�A�C�f�A���������B���̎����́A��Ɂu���ق�1�N���v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�j���[�g���͔ӔN�u���̔����A���w�A�����ēN�w�ɂƂ�ł��f���炵�����ゾ�����v�ƌ�����Ƃ����B

�@���̃R�����́u�V�^�R���i�̗��s�͗e�ՂɎ������������Ȃ��B�Ȃ���̍���Ȏ��������ɗL���Ɏg���ׂ������l���������ǂ��������B���������@���������A�㐢�Ɏc�钷�Ҏ��������K�v�͂Ȃ��v�ƌ��тȂ���u�����ǂ߂Ȃ��ÓT�Ɗi�����A�C�ɂȂ��Ă��������DVD�ӏ܂���̂��ǂ����A�������y���肵�Ă݂���ǂ����낤�v�Ƃ����B

�@�R���i�I���܂ł̐�s���������Ȃ����̏ł́A�s����X�g���X�����܂�̂������͂Ȃ��B�������A�����ǂ̗��s���t��ɂƂ�A�s���`���`�����X�ɂ���悤�ɐS������j���[�g���̂悤�ȁu���ق�1�N���v�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��A�l���H�v����u�M�d�Ȏ��ԁv�ɂ͂Ȃ�B

�����Ɩ\���i�C���h�l�V�A�j�@�@ �i2020�N4��28���j

�\�����N�����Q�O�i1974�N1���j

�@���̗��R�́A�����h�~��Ō�������i���Ƃ�ΐ����ʂɂ����āA�����̓����̕s��������ɍ��܂�A�\���ȂǂɂȂ��邱�Ƃ��뜜���Ă��邽�߂��A�Ƃ̎w�E���Ȃ���Ă���B

�@�}���[�V�A��t�B���s���Ȃǂ��R�����{�ȍ~�A�����t���́u�s�s�����v�⊈�����������{���钆�A�C���h�l�V�A�͊O�o���l��ݑ�Ζ��̗v���ɂƂǂ܂��Ă����B�W���J���^���ʏB��10���A�悤�₭�s�������[�u���n�܂������A�ڐV�����͂Ȃ��A���ʂ̂قǂ͌��ʂ��Ȃ��B

�@�C���h�l�V�A���ǂ��뜜����\���E�Љ���A�Ƃ����A�v���o���̂́A1998�N�A�V���Ђ̃o���R�N���h���Ƃ��ĕ��C���ĊԂ��Ȃ��̎����������B32�N�ԓ������Ă����X�n���g�哝�̂����N5���Ɏ��C�����B�X�n���g���́A�ƍّ̐��̂��ƂŌo�ϊJ����i�߂��B1980�N��ɓ���ƈꑰ�ɗ������W������悤�ɂȂ�A�哝�̔ᔻ�����܂����B1997�N�̃A�W�A�ʉ݊�@�Ń��s�A�͖\���A���{�͍��ےʉ݊���ɋ��Z�x�������߂��B

�@�������A���������̑啝�l�グ�Ȃǂ̎{��ɑ��A�e�n�ōR�c�f���������A��s�W���J���^�ł͖\���ɔ��W����ȂǂŁA�X�n���g���͎��C�ɒǂ����܂ꂽ�B

�@���̎����Ɏ�ނ̂��߁A�o���R�N����W���J���^�ɓ��낤�Ƃ������A�q���Ђ̐E������u�W���J���^�ɍs���̂͊�Ȃ��B�\���ŖM�l�����O�ɔ��悤�Ƃ��Ă���̂Ɂv�ƒ������ꂽ�B�K���K���̍q��@�ŃW���J���^�ɓ����������A�ؐl�n�̏��X���Ă������ɂ����Ȃǂ̏P���������������Ă����B

�@�܂��A�Â��b�����A���{��ASEAN�O���̎w�j�ƂȂ����u���c�h�N�g�����v�i1977�N�j���W���J���^�̖\�����[����������Ă���B1970�N�㏉�߁A���x�������ʂ��������{�̐��i���×�����ASEAN�ɂ͔�������Q�����Ă����B�u���ČR���N�U�������{�����x�͌o�ςŐi�U���Ă����v�Ƃ��������ł���B

�@1974�N�A�c���p�h�i�����j���A��K���ɁA�o���R�N�ł͎�s���h�������z�e���������f�����ɕ�͂��ꂽ�B�����Ƃ����������̂��W���J���^�ŁA���n�̑㗝�X�A�������A���{�Ԃ��Ă��������ꂽ�B�c���͑؍ݐ�̌�������o��ꂸ�A�w���R�v�^�[�ŋ�`�ɒE�o�����B

�@�����������Ԃ܂��A���c���v�̎���ɂȂ��āu���{�͌R���卑�ɂȂ�Ȃ��BASEAN�͑Γ��̃p�[�g�i�[�v�ȂǂƐ錾�����B���ꂪ�u���c�h�N�g�����v�ł���B

�@�W���J���^�́A�Ђǂ���ʏa�A��C�����A�l���ߖ��A�^���Ȃǁu���̑��ʁv�𑽂�������B��������X�g���X�������Ă���s���������B�Ȃɂ��̂��������ŁA���̃X�g���X��s�����������Ȃ����A�Ɗ�����B�����͋����I�ȃR���i�E�C���X�����g�吭��̎��{�ɐT�d�ɂȂ�悤���B

����ً}���ԍ��̍��i�^�C�j�@ �@�@�@ �i2020�N4��17���j

��̏��N�m���t�F�C�X�V�[���h

���k�^�C�̃u���������E�C�T�[��

�@���{�́g�x�������h�ً}���Ԑ錾�́A��Ĕ��߂��ꂽ�^�C�Ɣ�r�E������Ɩ��炩�ɂȂ�B

�@�^�C�ً̋}���Ԑ錾�͂R��26���A�����Ґ��i1,045�l�j�̐l���i6,891���l�j��͖�0.000015�B�S���V���̓��{�͊����Ґ�2,643�l�A�l���i1��2,595���l�j��͖�0.000034�B�^�C�̔{�ɂȂ��Ă���ً̋}���Ԑ錾���߂́u���A���v�ƌ��킴��Ȃ��B

�@�^�C�ł̓p�u��}�b�T�[�W�X�A�S���t����S�ĕ�����A��K�͏W����֎~���ꂽ�B�����֍s�����Ƃ͎��l�����߂��A���⏊���ݒu����郍�b�N�_�E�������A���N�H���i�A����K���i�̏o���ׁA��ÊW�ҁA�F�߂�ꂽ�}�p�̂���l�͖�ԊO�o�֎~�߁i22�`�S���j�ł��ړ��͂ł���B

�@�ᔽ�҂ɂ͔����K�肪���荞�܂ꂽ���Ƃ�����A���ʂ��o�Ă����悤���B���̐����̊����Ҋm�F��30�`60�l�Ō����X�����͂�����ƌ����Ă����B���n�̓��{�l����́u�^�C�l�����R�Ƒg�D�I�ɍs���ł���̂��v�����̐����łĂ���B

�@�m���̑�̓}�X�N�ɉ����ăt�F�C�X�V�[���h���p�p���݂���B�^�C���k�Ɉʒu����C�T�[���ł͑��X������I�ȁh�������h�����u�o���R�N�o�҂��҂͂��炭�߂��Ă��Ȃ��Łv�ƂȂ��Ă����B

�@�����Ǐd�ǎ҂̕a�@�̓m���^�u���[���ɂ��邪�A��ÊW�҂ւ̎s���̌���A�x�������̊g����͊�����B�����ł̓{�����e�B�A�����Ƃ��ă}�X�N�Â���A�n��w�l��A�ƒ�ł����݉����ƃR���i�ɗ������������Ƃ����@�^������オ���Ă���B���{�����������ꂽ�ً}���Ԃ��ۂ���Ă���Ƃ����̂���ނ��������ł���B

�@�^�C�͔N��4,000���l�̊O���l�����A�אڍ�����̏o�҂���700�`800���l�A�����̏o�҂���500�`600���l�A�܂萢�E�ł��L���̑��ړ��̍����B�����Ŋ����g������ꂾ���}���o���Ă���͕̂]������Ă��悢�B

�@�^�C�̃��b�N�_�E���͂S�����܂ő����A���̌�ǂ��ɘa���邩���ۑ肾�B�o�ςւ̐r��ȉe���Ƃ̌��ˍ������ǂ����邩�B�����̊����������݂�A���ƂQ�T�ԂŊɘa�����肾���A�O������̓����ɂ��Ă͂��Ɛ������͌������[�u���������낤�B

�@���E������A�V�^�R���i�������߂ɐ������Ă���̂͑�p�A�؍��A�h�C�c���B�����҂͂ł���PCR�������L�͂Ɋg�����̃f�[�^����g���ăR���g���[���A���ێЉ���̎�{�Ƃ���������������B�h�C�c�͉��B�̂Ȃ��œˏo���Ēv������}���邱�Ƃɐ������Ă���B�����̍��ɋ��ʂ���̂́A�푈�ƕ��f���Ƃ̗��j�����������Ƃ��B

����A�����̎Љ��@�Ɂ[�_�[���ǂ̂悤�ȐӔC���������ĕK���ɍs������̂��B���̎�������Ă���悤�ɂ݂���B�͂����āA���{�͂ǂ����c�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����n��ށE�o���R�N�ݏZ�@�F��^�i�A�W�A�E�E�I�b�`��\�j

�������������u�����E�`���v�@�@ �@�@ �i2020�N4��5���j

���O��n�䒆�̐_�`�̗l�q

�i2006�N5���j

�@�������Ƃ��ẮA����قǖڗ����Ƃ̂Ȃ������}���[�V�A�ŁA�����Ґ����}�����n�߂��̂́A�R�����{���납��B15����190�l�̊����҂��m�F����A�ȍ~�͘A��100�l�ȏ�̊����Ґ����L�^�����B���{����ς����A���̊����Ґ���ǂ������Ă��܂����B

�@���E�I�Ȋ����g��̏������Ƃ݂Ă݂�ƁA���̗v���Ƃ��āu�����v��u�`���K���v���[���ւ���Ă���̂�������B�}���[�V�A�ł́A�C�X�������c�̂��N�A�������v�[���ߍx�ŊJ�Â�����K�͂ȗ�q���W�c�������i�N���X�^�[�j�ƂȂ�A�����I�Ȋ����̗v���ɂȂ����A�Ƃ����B

�@���{�ł́A�x���邲�ƂɁA������Ƃ���

�@�����C�̈��������

�@���l�����W��������

�@���l�Ɛl�Ƃ������Ԋu�ʼn�b�┭�����閧�ڏ�ʁ@�@�@

�@���́u�R���v�̏����������ɏd�Ȃ����ꏊ�ɍs���Ȃ��A�Ƃ̌x�����Ȃ���Ă����B

�@���X�N�ł̏W�܂�́A�܂��Ɂu�R���v��̌����Ă����A�Ƒz�������B������1�̃��X�N�ŊJ���ꂽ�C�X�������̗�q����K�͊������ƂȂ����̂��B

�@�^�C�ł���펖�Ԑ錾���o���ꂽ�B�S�����{�ŗv�����Ґ�����2,000�l�ɂȂ����B�W�c�������N�����T�^�I�ȗ�́A�u���G�^�C�v�̋��Z��ŁA�I��̂ق��A�g���[�i�[��ϐ�҂炪���X�Ɣ��ǂ����B���G�^�C�̓^�C�̊i���Z�A�u�X�|�[�c�E�����v�̏ے��ŁA�����̐l�C�������B���Z��ł͔M�C��������A�Z���ڐG���������Ȃ��B�ϋq���E��⎩��ɖ߂����肵�āA�������L�������Ƃ݂��Ă���B

�@�^�C���{�́A�����A�C�x���g�̎��l���t�c���肵�Ă���A���G�^�C�̋��Z�c�̂����~��v�����Ă����Ƃ����B����ł������͍s��ꂽ�̂ł���B���O�����̂́A�����������g��h�~��ړI�ɁA�R������Ɠ��l�ɋ������_������������ɂ������Ƃ��B�V�^�R���i����߂��鐭�{�̏�M������̊Ǘ����ɒu���Ƃ����B�R���i�E�C���X�́u�����v�E�u�X�|�[�c�v�E�u�`���v�ƁA�u�����v�Ƃ����ڂɊ֘A����̂��B

�@���{�ł́A�����ܗցE�p�������s�b�N�A�Z���o�c���Z�싅���Ȃǂ̐l�C�X�|�[�c�������⒆�~�ɂȂ�A�t�̕������̉Ԍ��������l���W�܂�������Ȃǂ̖����ł͉���~�ɂȂ����B

�@�����̏W�c�������̈�Ƃ��ꂽ���������̉��`�D�́A�q�����r�₦�A����̉c�ƁE�o�c�̌��ʂ��͈Â��B�̎O�ЍՁi�_�З��Ձj�́A�������ꂽ�B���s�ȂnjÓs�ōs���Ă����`���̍Ղ�̉�������������Ă���Ƃ����B�R���i�����́A���{�̕����A�`�����������Ă���B

�V�^�x���ƃA�W�A�n���ʁ@�@�@ �@�@�@ �i2020�N3��24���j

�d�q�������ʐ^

�@�j���[���[�N�ł́A�}�X�N�����Ă����A�W�A�n�̏����������鎖�����N�����B���̂ق��ɂ��A�W�A�n�Ƃ��������ŁA�\�͂����A�Ƃ̎��Ă��e�n�ŋN���Ă���B

�@���������A�W�A�l�E�A�W�A�n�ւ̖\�͂̔w�i�ɐ��ށA���R���悭������Ȃ��������E���ʈӎ��͂ǂ�����o�Ă���̂��낤�B���āu���И_�i���������v�Ƃ����̂��������B

�@��发�Ȃǂɂ��ƁA19���I������20���I�O���ɂ����ĉ��B�E�k�āE���B�ȂǂōL�܂����u���F�l�틺�И_�v�ł���B�t�����X�ł�19���I���ɂ��̌��t���g�p����A�h�C�c�鍑�̍c�郔�B���w����2�����L�߂����Ӊ�ɂ���Đ��E�ɗ��z���ꂽ�A�Ƃ�����B���I�푈�ɂ�������{�̏��������B�S�̂ɍL�߂�_�@�ɂȂ����A�Ƃ������B

�@���И_�őΏۂƂ��ꂽ�����́A��ɒ����l�A���{�l�ŁA�č��ł�1882�N�̔r�؈ږ��@�A1924�N�̔r���ږ��@�Ȃǔ����E�����I�Ȗ@�������肳��Ă���B

�@���������X���Ƒɂɂ���̂��u�W���|�j�X���v���낤�B19���I�Ƀ��[���b�p�ŗ��s�������{��̂��Ƃ��B���B�ł̍��۔�����֏o�i�Ȃǂ����������ɁA�����G�E�H�|�i�Ȃǂ̓��{���p�����ڂ���A�S�b�z�A�N���[�h�E���l�琼�m�̉�Ƃ��Ƃ����ɉe����^�����B�W���|�j�X���́A����ȍ~�A���E�I�Ȍ|�p�^���̔��[�Ƃ��Ȃ�B

�@�u���И_�v���u�W���|�j�X���v�����ǂ́A�u���m�̎����v�������炵�����̂����A������s����͂����̂��A�p���X�`�i�o�g�̃A�����J�̔�]�ƁA�G�h���[�h�E�T�C�[�h���̒����w�I���G���^���Y���x�i1978�N�j�ł���B

�@����ɂ��ƁA�I���G���^���Y���i Orientalism �j�́A�u���E�𐼗m�iOccident�j�Ɠ��m�iOrient�j�ɕ����čl����v�l�v����{�ŁA�A�W�A�A�ɓ��ȂǓ������E�ɖڂ������A�����ɂ͂Ȃ��ٕ����̂��̂��ƁE���ہE�����ɑ��Ă̓����D��S�Ȃǂ��Ӗ�����B

�@�����Ōp������Ă����u�I���G���^���Y���v�Ƃ����T�O�́A�u���m�l�̃C���[�W�Ƃ��đӑāA�ŁA���Ƃ��^�c���ł��Ȃ��Ƃ����C���[�W������Ă����B�I���G���g�ɑ��郈�[���b�p�̎v�l�l���́A�����I�E�v��I�E�̌n�I�E�ߑ�I�ŁA�A���n�x�z�̘_���ɂ��Ȃ�v�Ǝw�E�����B

�@�������i�悻�ҁj���A���R���Ȃ��A�������⋰�|�S��������Ƃ��u�[�m�t�H�r�A�iXenophobia�j�v�Ƃ����B�����g��́A���Đl�̃[�m�t�H�r�A���h�����A�A�W�A�ɑ��鍷�ʂ����������ɂȂ�B

�{���n�i�C���h�j�@�@ �@�@�@�@ �i2020�N3��15���j

�N���P�b�g�X�^�W�A���ŊJ���ꂽ

�u�i�}�X�e�E�g�����v�v�W��

�@�č�����C���h�ɑ��z30���h���ȏ�̕��프�p�����邱�Ƃł����ӂ����B����̎�]��k�ŁA�����W�͂���ɋ������ꂽ�A�悤�Ɏv����B

�@�g�����v���ւ̊��}���[�h�͔M�������悤���B�W��̕���́A���f�B�̒n���O�W�����[�g�B�̃N���P�b�g�X�^�W�A���B10���l���Q�������Ƃ����B�u�i�}�X�e�i����ɂ��́j�E�g�����v�v�Ƃ����W��B������������オ�����ɈႢ�Ȃ��B

�@�O�W�����[�g�B�A�Ƃ����A�v���o���̂��q���h�D�[���k�ƃC�X�������k�̑Η�����ނ������Ƃ��B18�N�O�̂Q���B���B�̃A�[���_�o�[�h�ŗ����k�ɂ��@���\���̓O�W�����[�g�B�e�n�ɍL����A�����̎��҂��o���B�\���̔��[�ƂȂ����̂́A�C�X�������k���֗^�����Ƃ݂����ԕ��Ύ����ŁA����Ă����q���Y�[�����`�҂�́A�q���Y�[���@�Č������߂�W���A��r���������B�@���@�̓��X�N�i�C�X������q���j�̔j��ՂɌ��݂����v�悾�����B��ԏP���ɑ�����n�܂�A�C�X�������k�̋��Z�n�Ȃǂ��P��ꂽ�̂��B

�@�O�W�����[�g�B�́A�����̒��̃p�L�X�^���Ɨאڂ��A�C�X�������k�������A��ԕ��Ύ����Ɍ��ꂽ�悤�ɏ@���Η������O����Ă���n�悾�B���f�B���Ƃ������[���B�ȑO�A���f�B���́A���B�̏B���{�Ƃ��Ď�r�����A�o�ϔ��W�������������B���̎�s�ł͂Ȃ��A���̎����́u�{���n�v��I�сA�g�����v�哝�̂��}���Ă̑�W����J�����̂��B

�@���́u�g�����v�K��v�̐��ʂɂ��A���ɉB��Ă��܂����`�����A��N12���ɃC���h���{�́A�p�L�X�^����o���O���f�V���A�A�t�K�j�X�^���Ƃ��������ӂ̃C�X���������Ŕ��Q����ăC���h�ɓ���Ă����q���h�D�[���E�����E�L���X�g���̋��k��Ɏs������^������j�����߁A�@�������ꂽ�B

�@ �ꕔ�̃C�X�������k�́A�u�s�����t�^�ΏۂɃC�X�������k���܂܂�Ȃ��̂́A���ʓI���v�Ƒi�����B���̎s�����t�^�́A�x���w�ł���i�V���i���X�g�̃q���h�D�[���k������Ɍ��W���邽�߂Ƀ��f�B���f���Ă����d�v�ȑI������̂P�������B

�@���f�B���ɂ́A��ԏP�����������������ɃO�W�����[�g�B�e�n�ŋN�����@���\���̎����ɁA�B�������\�\�Ƃ����ߋ�������B�C�X�������k�ɑ���E�s�E�������B�̃g�b�v�Ƃ��Ėh���Ȃ��������Ƃւ̔ᔻ�͂����Ԃ��Ă���B�s�����t�^��肪�[���ȏ@���Η��������N�����Ȃ���悢���B

�����ւ̜u�x�H�i�J���{�W�A�j�@�@�@ �@�@ �i2020�N2��25���j

�u�E�G�X�e���_���v�i�D�ЁF�I�����_�j

�V�A�k�[�N�r���̊C��

�@����A�W�A�����A���iASEAN�j�e���̑����́A�������ƌ����钆���E�����Ƃ̒���q��ւ��^�q��~���Ă��邪�A�t�B���s����V���K�|�[���͂���ɒ����e�n����̒���ւ̏����ꐧ���⒆���l�̓���������ł��o���Ȃnj������[�u���u���Ă���B

�@�V�^�x���̊����g��ŁA���Ă̈ꕔ�����Ɏ������𒆍�����ޔ������銩�����o���Ȃǁu��������v�̓��������߂Ă����B���̗���ɏ����ASEAN�e�����A����ȏ�̌������[�u����邱�Ƃ𒆍��͌x�����A���B�O���́A20���Ƀ��I�X�ŊJ���ꂽ�����EASEAN�̊O����c�ɏo�Ȃ��A���������A�s�[���BASEAN�e�������d�Ȗh�q����Ƃ�Ȃ��悤�ɂ������h�����`���B

�@�������A�J���{�W�A�Ɍ����ẮA�����̌x�����͞X�J�������B���łɃt���E�Z���́A1�����ɋL�Ғc�ɑ��u�����͐S�z���邱�Ƃ͉����Ȃ��B�J���{�W�A�l�͈�l���������Ă��炸�A���S�����Ă��Ȃ��B�����ɋ��|��������Ƃ����a�ł���v�ƌ��������B

�@����Ɏ́A���{���͂��ߊe�����`���[�^�[�@�ȂǂŒE�o���x�����钆�A���������u�~���@�v���o���Ȃ����Ƃ����肵���B��ł͎����{�W�҂̂�������}�X�N�𒅗p���Ă��Ȃ������Ƃ����B

�@�V�A�k�[�N�r���B�^�C�p�ɖʂ��A�J���{�W�A�Ő��q����Ă���̃V�A�k�[�N�����ɂ��Ȃ݁A���Â���ꂽ�B�̏B�s�ł���B��s�v�m���y������q��@�ɏ��P���ԑ��炸�A�Ԃł͂S���Ԓ��x������B���x���K�ꂽ���Ƃ����邪�A�������r�[�`�����蕨�̊ό��n���B

�@2000�N��㔼�ɒ������J�����n�߂�ƁA�l���͕ς�����B�����}�l�[�Ō��݃��b�V�����i�݁A��^�D�����`�ł���V�A�k�[�N�r���́A�����̌o�ό��\�z�u��ш�H�v�̗v�ՁA�Ƃ��Ĉʒu�Â���ꂽ�B�����l���o�c����J�W�m���������A�����l���o�ς̎��̂�����B

�@������Ƃ������ɖ����ŁA���ݒ��������r�����������A�����̃J���{�W�A�l��ƈ����]���ɂȂ鎖�̂��N�����B�����̌o�ϓI�x����w�i�ɁA���Ă̌o�ϐ��ق̓������C�ɂ����ɁA�����œƍِ������߂�t���E�Z���ɂƂ��āA�����̊�𗧂Ă邽�߂ɂ������̌o�ϐi�o�́u�őO���v�Ƃ�������V�A�k�[�N�r���ւ̃N���[�Y�D�u�E�G�X�e���_���v�̊�`�́A�K�v�������B���D���e���Ɋ�`�����܂�A�Y����Ԃ�����������\�z�ł����B

�ϖe�����p�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �i2020�N2��10���j

��k�s

�@�u�{�Ȑl�v�Ƃ́A��2�����E���O��苏�Z�����p�l�̂��ƂŁA����ɑ嗤�����p�ɈڏZ���ė����l�́u�O�Ȑl�v�ƌĂ��B���炭�u�O�Ȑl�v�������̃|�X�g��Ɛ肵�A���Ў�`�̐����������B�O��K�⎞�́A���̊O�Ȑl�Ɩ{�Ȑl�Ƃ̖��C��A�����I�ْ��̗]�C���Y���Ă����B����́A�������u��p�Љ�̗��������Ԃ�A���n���v����ۓI�������B

�@���傤�Ǒ����I�̑I�������������A��k���S���̔ɉ؊X�ł��A�u���킴��A���킹�튴�v���Ȃ��A�s���͑吺�Řb���킯�ł��Ȃ��A�s������A�\��ɂ��]�T������ꂽ�B

�@���̑����I�ł́A��p�������i���i�}�j���ߋ��ő����[�ōđI���ʂ������B��͍��`�̑�K�̓f����w�i�Ɂu����Ǝ��R�̉��l�ςō�����������悤�v�Ƒi���A�x�����L�����̂��B��p�⍁�`�ɋ����p���ŗՂ�ł��������ւ̋��۔�������̎x���������グ���Ƃ�����B�L���҂̗����������A��ÂȔ��f�̌��ʂ��낤�B

�@����A�����́u��̒����v�̎�������ۂ�������Ƃ̑Θb�����ۂ��A��p�ɑ���O���A�R���A�o�ϖʂł̈��͂����߂Ă����B���ʁA��p�ƊO���W��������15�J���ɂ܂Ō������B

�@���̒����̈��͂��A�����ɗ��āA��艻���Ă���B��p�ŐV�^�R���i�E�C���X�x���ɂ�銴�����m�F���ꂽ�B����ɔ����A���E�ی��@�ցiWHO�j�ւ̑�p�̎Q����j�~���悤�Ƃ��钆���̎p��������Ă���̂��B�����ɂ��r���̓����ɂ��āA�u���O�q���̊�@�ɑ��鐢�E�I�Ȏ��g�݂Ȃ��v�Ƃ̎w�E���B

�@�`���a�g��Ȃǂ̔�펖�Ԃł́A�����W���͈ꍏ�𑈂��B ���N���Ď����鍑�A�@�ւȂǁA���ۓI�ȏW�܂�̏�ɑ�p���Q�����悤�Ƃ��铮�������������悤�Ƃ��Ă��������̎p���́A��p���`���a��Ŕ������ɂȂ�v���ɂȂ肩�˂Ȃ��B�����Ȃ�ΐ��E�S�̂ɉe�����y�ԁB

�@���`�ő�������K�̓f���Łu�P���Q���x�v�̋@�\�s�S�������ɂȂ�A�u�ƍقƖ���͋����ł��Ȃ��v�Ƃ�����̎咣�̐������������I�ŗ��t������`�ɂȂ����B�L���҂̊S�����܂�A���[���͑O�������A��̓��[���O��100���[�ȏ㑝�����B���}�h�w����x���ɉ�����Ƃ�����B��p�Љ�́u���������v�ƒ����́u���́v�B

���{���͂��ߍ��ێЉ�́A�������������S�n�̗ǂ��Љ�����D�ނ��낤�B

���������؊W�@�@�@�@ �@�@�@�@ �i2020�N1��25���j

�@�܂��A�k���N���ł́A�u��������錾�Ɋ�Â��������������A�s�K�ȉߋ��𐴎Z���č��𐳏퉻��ڎw���v�Ƃ̔F���������Ă���B��������A���N�����ւ̗F�D�O���ɁA�ϋɐ��������Ă���킯���B����������̎p���͌������܂܂��B

�@���{���{�ό��ǂɂ��ƁA2019�N�̖K���O���l�q���́A�W�̗₦���݂�w�i�Ɋ؍�����̖K���q����2018�N�ɔ��25.9%����558��4600�l�Ƒ啝�Ɍ����B����A�S�̖̂K���q����3,188���l��

�ߋ��ō����X�V�������A�؍��l�K���q�̃_�E���f���āA��������2012�N�ȍ~�ōŏ����L�^�����B

�@�؍��ł͓��{���A�o�Ǘ��̌��i�������Ĉȍ~�A���{�ւ̗��s���s���^���̕W�I�ƂȂ����B���{���{�͕\�����ے肷����̂́A�A�o�K���͌����p�H���œ������Ƃ��Ȃ��؍��ɑ���[�u���Ǝ~�߂��Ă���B�����p�H���̉����Ȃ��ɂ́A�A�o�K���[�u�̓P�������Ȃ̂��B

�@���̓��؊W�̂�����́A�ǂ����Đ��܂��̂��B�ŋ߁A��k���N�̐����E�Љ�E�����ɏڂ������Ƃ��炶������b���@��������B���̐��Ƃɂ��ƁA�v���̈�́A���؊Ԃ́u�A�C�f���e�B�e�B�̏Փˁv���Ƃ����B���N�����́A1910�N����1945�N�܂ŁA���{�̎x�z���ɂ������B

�@���{�͒��N�����A�n�������A���{�ꋳ��A�_�Ђ̌��݂Ȃǂɏے������悤�ɁA���{���i�c�����j��i�߂��B���n�̕�����K���ɂ���قǐ[���肵�Ȃ����ẮA�A�W�A�E�A�t���J�Ȃǂɂ�����A���n����Ƃ́A�Ⴄ�����i�߂��B�؍��́A�����������炵���u���{�̎c��i���j�v����菜���A�����́u�A�C�f���e�B�e�B�v���m�����邽�߁A�u�r���i�����j�v���т��K�v������B���̔r����Ƃ������Ă���B

�@��ڂ́A���������̈Ⴂ�ɂ��Փ˂��B�ے��I�Ȍ��t�ŕ\������u���v�Ɓu�Ɓv�Ƃ̈Ⴂ�ł���B���{�́u��x���߂���A�����炻�������ł����B�S�[���|�X�g�͓������Ȃ��v�B���؏����͂��߁A�O��I�⋦��Ō������������Ăя����Ԃ��ȁA�Ƃ������Ƃ��B

�@����A�؍��́u���`�Ƃ͉����A��Njy����ߒ��ŁA�������`�ɔ�����ƕ�����Η����I�ɂȂ�A�l�������K�v������B���`�̂��߂ɂ̓S�[���|�X�g������������v�Ƃ����_�����A�Ƃ����B

�@����͖k���N�ɂ����Ă͂܂邩������Ȃ����A�؍��ł́A�����ɍ����́u�v�V�ƕێ�v�����ˁE�Η����A���؊Ԃ̏d�v���ɂ��Ă��A�Ë��_���Ȃ��Ȃ����������Ȃ��B�u���f�v���͂���������Ȃ��̂��B

�@�[���̂����w�E���������A���̐��Ƃ́A����܂��A�u��������؊Ԃ̖������͎���̋Ɓv�ƕt��������͖̂Y��Ȃ������B

Asia-Watch Network

�@�@�@Bangkok THAI�@�@�@Kuala Lumpur�@MALAYSIA